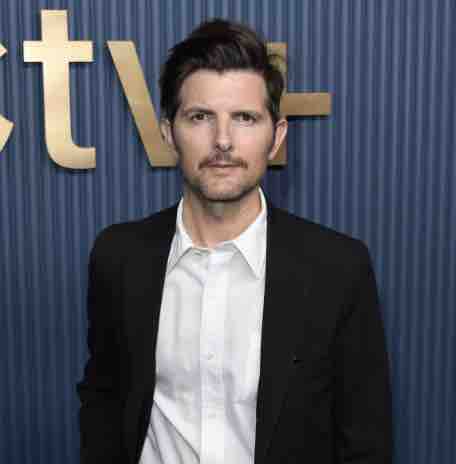

Le travail, ce n’est pas forcément la santé: la saison 2 de «Severance», série dystopique et glaçante sur la vie de bureau, explore la veine du terrain miné entre machine à café et open space. Quelques pépites du genre ont brillé.

– «Qu’est-ce qu’on fait dans cette boîte ?» : C’est la question de Mark Scout, incarné dans «Severance» par Adam Scott, entouré des pointures Christopher Walken, John Turturro et Patricia Arquette. Via un procédé révolutionnaire, la société où il travaille dissocie la mémoire de ses salariés pour les rendre plus performants. Au boulot, on oublie vraiment tout de sa vie privée et on ne ramène plus jamais le travail à la maison. Né dans l’esprit de l’acteur-réalisateur-producteur Ben Stiller, ce fantasme américain de ressources humaines déshumanisées déraille évidemment à nouveau dans la saison 2, actuellement sur Apple TV+.

– «On a été tenus à l’écart» : C’est le leitmotiv de la série «Succession», dès 2018. Le CA d’un conglomérat y est aussi dangereux que les rues mal famées des séries policières. Les trahisons se bousculent au sein du clan d’un patriarche, joué par Brian Cox, qui fait furieusement penser au magnat des médias Rupert Murdoch. Les coups fourrés des fortunes pétrolières de «Dallas» sont ici transposés aux géants du numérique aux Etats-Unis. Un univers toujours impitoyable: un des rejetons interprété par Kieran Culkin – frère de l’acteur vedette de «Maman, j’ai raté l’avion !» – annonce pendant un mariage son licenciement à la collaboratrice historique de son père.

– «C’est moi le chef ici» : C’est une sentence signée David Brent, joué par le Britannique Ricky Gervais, chef bas de gamme qui déboule en réunion sur le refrain de Tina Turner «You’re simply the best» («Tu es simplement le meilleur»). «The Office», filmé façon documentaire, suit dès 2001 ce supérieur qui se croit irrésistible et proche et se révèle lourd et toxique. Steve Carell reprendra ce personnage grotesque dans la version américaine. Ratant ainsi son imitation de «L’homme qui valait trois milliards», il glisse à sa secrétaire, consternée: «C’est une idée d’augmentation de salaire pour moi». Et pour l’Australie, c’est Felicity Ward qui endossera le tailleur d’une cheffe-catastrophe.

– «Tu ne dirigeras jamais la boîte»: Don Draper, joué par Jon Hamm, décoche ses flèches pour tous ceux et celles qui croisent son costume impeccable de publicitaire en vue dans le New York des années 1960. «Mad Men», série événement, passe dès 2007 au tamis la société américaine au travers des relations au travail, notamment les rapports hommes-femmes. «D’ici, j’adore la vue», glisse un cadre goujat à Elisabeth Moss – la future «Servante Ecarlate» – nouvelle arrivée dans la compagnie qui se trouve devant lui dans l’ascenseur. La tectonique des plaques aux États-Unis – mouvements pour les droits civiques, vague hippie, etc. – finira par ébranler les verres de whisky et les certitudes de certains personnages.

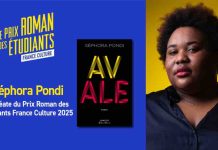

– «Record d’arrêts maladie pour un nez qui coule» : La directrice des ressources humaines vient juste de glisser cette mesquinerie à la cantine qu’on lui apprend que l’employé en question est mort. Bienvenue dans «WorkinGirls», série française à l’humour grinçant, dès 2012. Dans les rôles de cadres ou petites mains, les figures de l’humour français au féminin s’éclatent, entre Blanche Gardin, Laurence Arné ou Alice Belaïdi, qui a crevé le grand écran dans «Un p’tit truc en plus», blockbuster inattendu du cinéma hexagonal en 2024. Inspirée d’une série néerlandaise, «Toren C» («Tour C»), «WorkinGirls» deviendra ensuite «Complexe G» au Québec. Dans le même sillon, le format court français «Caméra Café», dès 2001, transcende les ragots de bureau français, avec Yvan Le Bolloc’h et Bruno Solo, avant d’être adapté au Québec.